Le méthane et le protoxyde d'azote sont générés par des processus biochimiques qui se produisent également dans les écosystèmes naturels. La production agricole est aussi une source de gaz à effet de serre et peut augmenter considérablement ces émissions. Mais quel est l’impact de ces gaz à effet de serre, comment se forment-ils et comment peut-on les éviter?

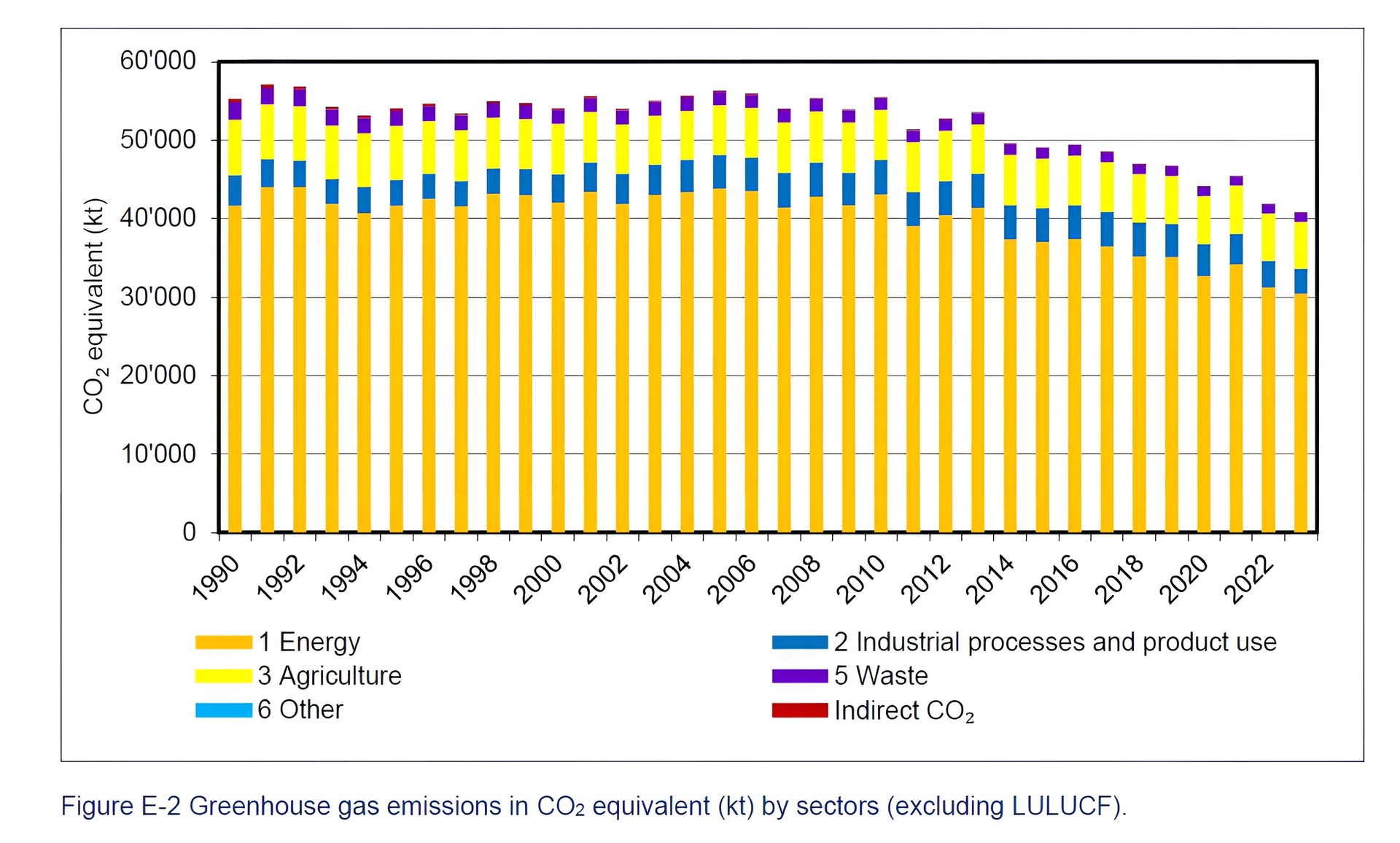

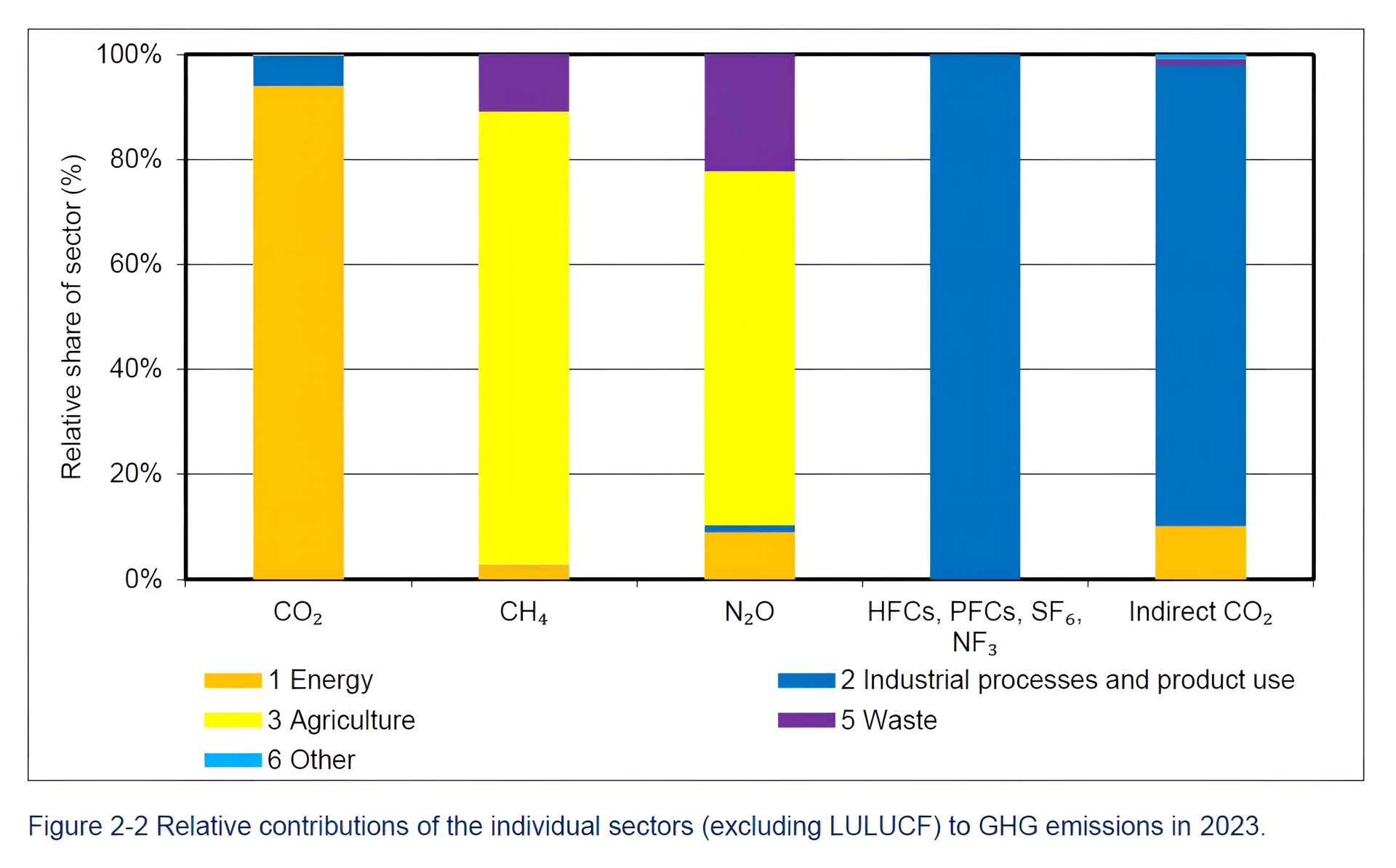

Selon l'inventaire suisse des gaz à effet de serre, le secteur agricole est à l’origine d'environ 14 % des émissions de gaz à effet de serre en Suisse (année 2022; OFEV 2024). Ces données se réfèrent à l’ensemble du secteur agricole tel qu'il est défini par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre (GIEC 2006). Selon les limites du système définis, les valeurs peuvent être légèrement différentes (généralement plus élevées).

© BAFU

Selon l'inventaire suisse des gaz à effet de serre, l'agriculture suisse est à l’origine de 86 % des émissions de méthane (CH4) et de 64 % des émissions de protoxyde d'azote (N2O) (OFEV 2024).

© BAFU

© Agroscope

Dans le cadre de l'accord de Paris, les États participants ont convenu d'une échelle de conversion commune pour les différents gaz à effet de serre (The global warming potential GWP, convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, CCNUCC, 2018). Pour les rapports dans le cadre de la CCNUCC, ce sont les valeurs du potentiel de réchauffement global (PRG100) du cinquième rapport d'évaluation du GIEC (GIEC, 2013) qui doivent être utilisées. En conséquence, sur une période de cent ans en moyenne, un kilogramme de méthane (CH4) participe 28 fois plus au réchauffement climatique qu'un kilogramme de dioxyde de carbone (CO₂). Dans l'agriculture suisse, le méthane provient principalement de la production de lait et de viande, lors de la digestion de fourrages riches en fibres dans le rumen des ruminants (bovins, ovins et caprins) et du stockage liquide des engrais de ferme. L'effet du protoxyde d'azote sur le changement climatique est environ 265 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone. Le protoxyde d'azote se forme partout où de l'azote est utilisé dans le système agricole, lors du stockage d'engrais organiques ainsi que d'engrais de ferme et, en particulier, lors de l'épandage d'engrais contenant de l'azote.

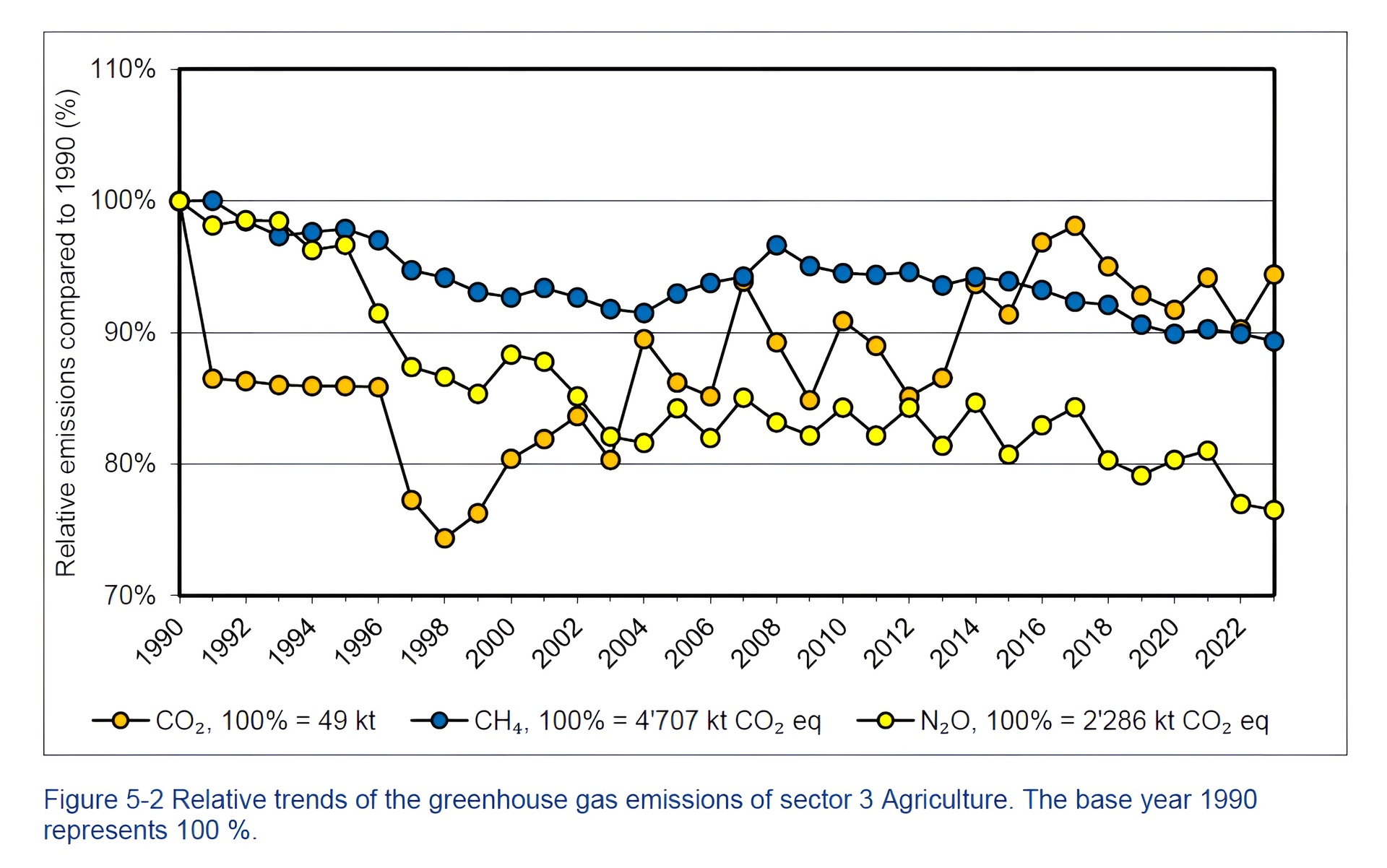

De 1990 à 2004, les émissions de méthane ont diminué de 8,5 % (OFEV 2022). Après 2004, elles ont brièvement augmenté, puis la tendance s'est à nouveau inversée. En 2022, les émissions de méthane étaient inférieures d'environ 10 % par rapport au niveau de 1990. Quant aux émissions de protoxyde d'azote, elles ont suivi une tendance similaire, avec une baisse nettement plus importante (20 %) jusqu'en 2004. Depuis 2004, elles n'ont plus guère baissé. En 2022, elles étaient inférieures de 23 % par rapport à leur niveau de 1990.

© BAFU

La réduction des émissions de méthane est principalement due aux résultats positifs obtenus dans la sélection génétique ainsi qu’à l'intensification de la production. Ces mesures ont surtout permis d'augmenter la densité énergétique et d'équilibrer le rapport nutritif de la ration et donc d'augmenter l'efficience de l'alimentation des ruminants. Les effectifs d'animaux ont ainsi pu être réduits tout en maintenant une production constante, voire en légère hausse. Aujourd’hui, une vache produit en moyenne environ 48 % de lait en plus qu'il y a trente ans. Elle émet certes 21 % de méthane et rejette 11 % d'azote en plus, mais les émissions par litre de lait ont diminué de près d'un cinquième (OFEV 2024).

L'introduction des prestations écologiques requises (PER) au début des années 90 a entraîné une réduction des quantités d'azote utilisées (engrais de ferme et engrais commerciaux) et donc une baisse significative des émissions de protoxyde d’azote. L'efficience de l'azote a ainsi pu être considérablement améliorée.

Qu’il s’agisse de l'augmentation de la production laitière ou de l'utilisation de l'azote, certaines limites biophysiques restreignent le gain d’efficience. Des progrès sont certes encore possibles, mais ils deviennent de plus en plus difficiles à réaliser. Par conséquent, les avancées réalisées au cours des dix dernières années sont minimes.

Il n'existe guère de mesures applicables dans la pratique qui aient un potentiel de réduction supérieur à 20 %. Des réductions significatives peuvent toutefois être obtenues par une combinaison de plusieurs petites mesures (Bretscher et al., 2018), par exemple:

- une sélection axée sur une production efficiente et adaptée au site, tout en réduisant les émissions de méthane,

- l’optimisation de l’alimentation et l’utilisation d’additifs alimentaires,

- des vaches en bonne santé avec une productivité élevée et une longue durée de vie,

- une bonne gestion du troupeau (fertilité, adaptation de l’intervalle entre les vêlages, bon équilibre entre les races à lait et les races à viande),

- le stockage d’engrais de ferme avec peu d’émissions (système de couverture, installation de biogaz).

La mise en œuvre de nombreuses mesures dans les exploitations agricoles suisses représente souvent un défi. Des obstacles de type organisationnels et structurels, des coûts élevés ainsi qu'un manque de savoir-faire peuvent entraver la mise en œuvre dans la pratique des potentiels de réduction théoriquement possibles (cf. Zosso et al. 2024).

© Agroscope

Une ration alimentaire composée de plantes fourragères naturellement riches en polyphénols, en particulier en tanins, peut contribuer à réduire les émissions de méthane. Cependant, la quantité nécessaire de telles plantes est généralement bien supérieure à ce qui est réaliste dans les conditions de la pratique.

Il est également possible de distribuer aux ruminants des graines de lin extrudées ou d'autres aliments contenant de la matière grasse, ce qui permet de diminuer la production de méthane dans le rumen. Toutefois, pour obtenir une réduction significative des émissions, il faut généralement des quantités importantes, ce qui, pour des raisons financières, rend souvent ces mesures peu attrayantes. En outre, la culture de graines de lin destinées à l'alimentation animale entraîne un conflit d'objectifs en termes de besoins en surfaces pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

Divers compléments alimentaires à base d'huiles essentielles et d'autres extraits de plantes permettent également de réduire les émissions de méthane et/ou d’augmenter l’efficience de l’alimentation. Jusqu'à présent cependant, un impact significatif et à long terme chez l'animal n'a pu être démontré que dans des cas isolés.

Les additifs alimentaires de synthèse (par ex. le 3-nitrooxypropanol, en abrégé 3-NOP) permettent de réduire significativement les émissions de méthane. L'effet du 3-NOP en matière de réduction du méthane a été démontré dans de nombreux essais. Cependant, il manque ici aussi des études de longue durée fiables. De plus, des réserves sont émises quant à la possibilité d'appliquer les résultats de la recherche aux races et aux systèmes de production basés sur les herbages typiques de la Suisse. Afin d’obtenir l’effet souhaité, le 3-NOP ne peut être utilisé actuellement qu’avec des rations alimentaires mélangées et dans un système de stabulation.

Un rapport protéines/énergie équilibré dans la ration alimentaire permet d'éviter l'excrétion d'azote excédentaire dans les engrais de ferme, ce qui peut contribuer à une meilleure efficience de l'azote et à une réduction des émissions de protoxyde d'azote (Schrade et al., 2023). Un indicateur approprié et facilement mesurable est la teneur en urée du lait. Une planification minutieuse de l'alimentation est recommandée.

Certains compléments alimentaires peuvent aussi influencer ou inhiber les micro-organismes utiles présents dans le rumen des ruminants. Ceux-ci permettent de digérer et de valoriser de manière optimale les ressources alimentaires naturelles, notamment les fibres de l'herbe et du foin. Cela peut entraîner une baisse de la production, ce qui signifie qu'en raison du rendement moindre par litre de lait ou par kilo de viande, les émissions totales de méthane et de protoxyde d'azote ne diminuent pas. Ces aspects sont généralement soigneusement examinés dans le cadre d'essais d’alimentation avant qu'un additif alimentaire ne soit recommandé pour une utilisation dans la pratique. Dans tous les cas, il faut veiller à un dosage minutieux de ces produits et, par ailleurs, surveiller en permanence les paramètres de performance des animaux.

Les ruminants émettent naturellement du méthane. L'augmentation mondiale du nombre de ruminants, surtout au cours des 200 dernières années, a contribué à une forte augmentation de la concentration de méthane dans l'atmosphère et donc à une augmentation de la température globale (Reisinger et Clark, 2018). Si les émissions de méthane restent constantes à l'échelle mondiale, la température globale n'augmente certes que légèrement en raison de la courte durée de vie du méthane. En même temps, un «effet de refroidissement» efficace et rapide reste inexploité tant que les émissions de méthane ne sont pas réduites. En outre, c'est surtout la production intensive de fourrage concentré et l'utilisation d'engrais azotés qui contribuent à d'importantes émissions de CO2 et de N2O.

L'ampleur et la forme de l'élevage actuel sont le résultat de l'évolution historique du système agricole et alimentaire dans son ensemble. Les responsabilités ne peuvent donc pas être attribuées à des acteurs individuels. Mais en même temps, tous les acteurs ont une responsabilité concrète dans la recherche de solutions au problème climatique.

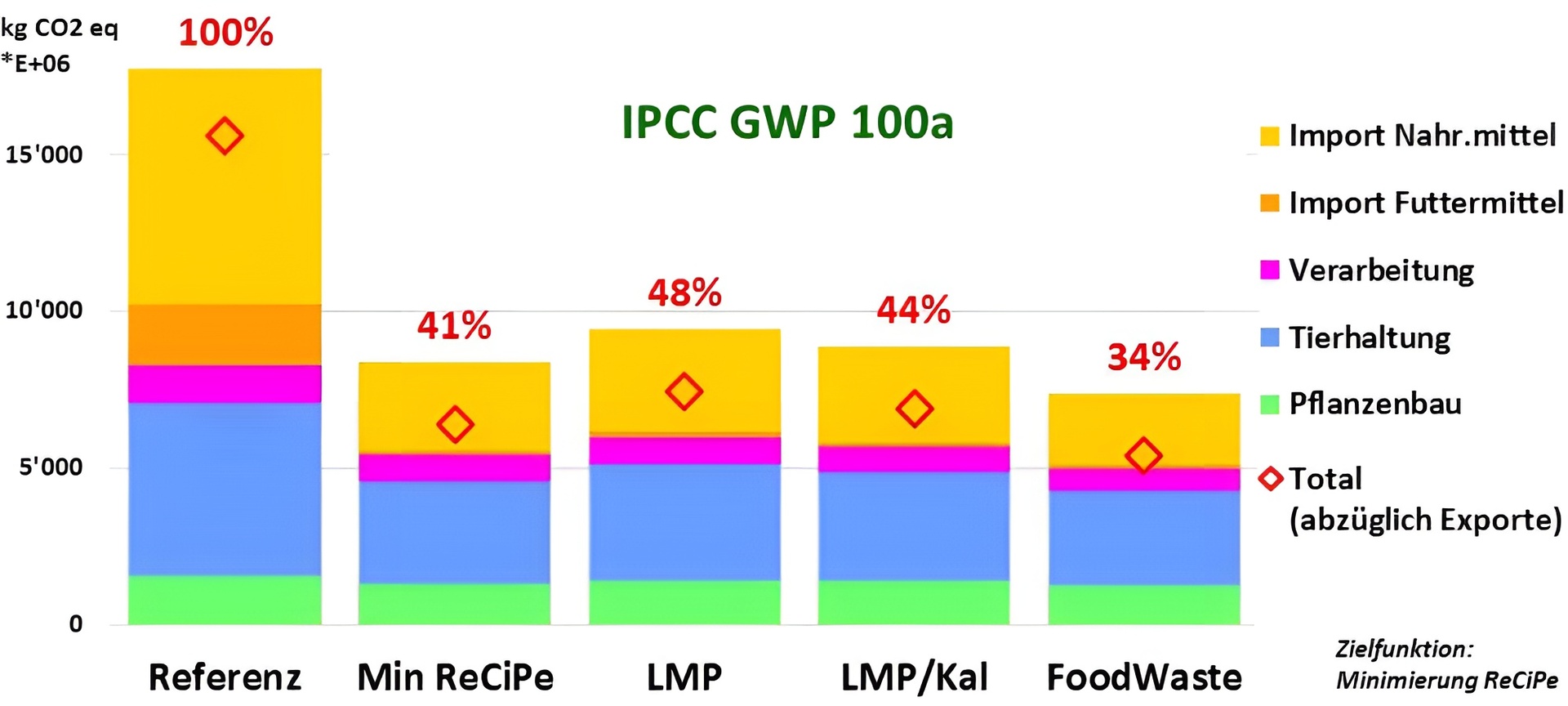

En principe, les ruminants devraient être nourris en premier lieu avec des herbages sur des prairies permanentes non cultivables et recevoir en complément des sous-produits de la production alimentaire. Ils utiliseraient ainsi des ressources qu’ils sont les seuls à pouvoir valoriser. Les terres arables devraient être utilisées de préférence pour la production de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine directe (Conseil fédéral, 2022). Des utilisations alternatives (par ex. production de fourrage) devraient exister si elles sont nécessaires à la fertilité du sol dans le cadre de la rotation des cultures (Conseil fédéral, 2022). Dans le contexte des émissions de gaz à effet de serre, il faut considérer le rôle important des prairies semées dans la conservation de la teneur en humus, c'est-à-dire du stock de carbone, des sols agricoles arables (Guillaume et al., 2022). A l'échelle nationale, cette stratégie implique une réduction du cheptel de ruminants par rapport à la situation actuelle. De cette manière, les émissions de méthane par litre de lait seraient certes un peu plus élevées, mais les émissions totales baisseraient malgré tout en raison de la réduction du nombre d’animaux (par ex. Schader et al., 2015). De plus, les réserves de carbone relativement élevées dans les sols des prairies permanentes peuvent être conservées. Une collaboration entre la production animale (ruminants) et la production végétale (grandes cultures) est pourtant nécessaire, notamment pour une utilisation judicieuse des engrais de ferme pour le bilan humique du sol et la valorisation des sous-produits des grandes cultures.

© Agroscope

Les différents aliments ont des empreintes de gaz à effet de serre très différentes (Poore et Nemecek, 2021). Celles des aliments d'origine animale, en particulier de la viande de ruminants, sont en général plusieurs fois supérieures à celles des produits d'origine végétale.

Les consommatrices et consommateurs disposent donc d’une marge de manœuvre qui leur permet d'influencer considérablement leur empreinte alimentaire par le biais de leur consommation. Une alimentation conforme à la pyramide alimentaire permettrait de réduire d'environ de moitié l'empreinte de gaz à effet de serre en lien avec l'alimentation en Suisse (Zimmermann et al., 2017).

Une réduction du gaspillage alimentaire (Food-Waste) constitue une autre grande contribution à la protection du climat dans le cadre du système alimentaire.

En outre, la consommation de produits de saison et locaux doit être encouragée afin d'éviter les longs trajets (y compris le stockage et la réfrigération) et de réduire la production alimentaire nuisible au climat dans d'autres régions du monde.

© sge-ssn.ch, blv.admin.ch / 2024

Sources

Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Deutschland:

https://www.landwirtschaft.de/landwirtschaft-verstehen/haetten-sies-gewusst/tierhaltung/wie-viel-milch-geben-schafe-und-ziegen

FOEN 2025: Switzerland’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2023: National Inventory Document and reporting tables (CRF). Submission of April 2025 under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Federal Office for the Environment, Bern.

www.climatereporting.ch

Guillaume, T., Makowski, D., Libohova, Z., Elfouki, S., Fontana, M., Leifeld, J., ... & Sinaj, S. (2022). Carbon storage in agricultural topsoils and subsoils is promoted by including temporary grasslands into the crop rotation. Geoderma, 422, 115937.

Hegarty, R.S., Passetti, R.A.C., Dittmer, K.M., Wang, Y., Shelton, S., Emmet-Booth, J., Wollenberg, E., McAllister, T., Leahy, S., Beauchemin, K., Gurwick, N. 2021

An evaluation of emerging feed additives to reduce methane emissions from livestock.

2021 Edition 1. A report coordinated by Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC), Global Research Alliance (GRA).

IPCC 2006: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.

www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.

IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)

IPCC 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

DOI: 10.1017/9781009157896

Klimastrategie Landwirtschaft und Ernährung 2050

https://www.blw.admin.ch/de/klimastrategie-landwirtschaft-und-ernaehrung-2050

Reisinger, A., Clark, H. 2018: How much do direct livestock emissions actually contribute to global warming? Global Change Biology, Vol: 24/4: 1749-1761. doi:10.1111/gcb.13975

Schader, C., Muller, A., Scialabba, N. E.-H., Hecht, J., Isensee, A., Erb, K.-H., Smith, P., Makkar, H. P. S., Klocke, P., Leiber, F., Schwegler, P., Stolze, M., Niggli, U. 2015: Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on global food system sustainability. Journal of The Royal Society Interface, Vol: 12/113: 10.https://doi.org/1098/rsif.2015.0891

Schrade, S., Zeyer, K., Mohn, J., Zähner, M. 2023: Effect of diets with different crude protein levels on ammnonia and greenhouse gas emissions from a naturally ventilated dairy housing, Science of the Total Environment, Vol. 896. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165027

Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, Die Schweizer Lebensmittelpyramide - ausgewogene Ernährung

Schweizerischer Bundesrat, 2022: Zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 20.3931 der WAK-S vom 20. August 2020 und 21.3015 der WAK-N vom 2. Februar 2021.

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72187.pdf

UNFCCC 2018: Decision 18/CMA.1: Modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support referred to in Article 13 of the Paris Agreement.

https://unfccc.int/resource/tet/0/00mpg.pdf

Contact

Informations complémentaires

Dernière modification 18.07.2025